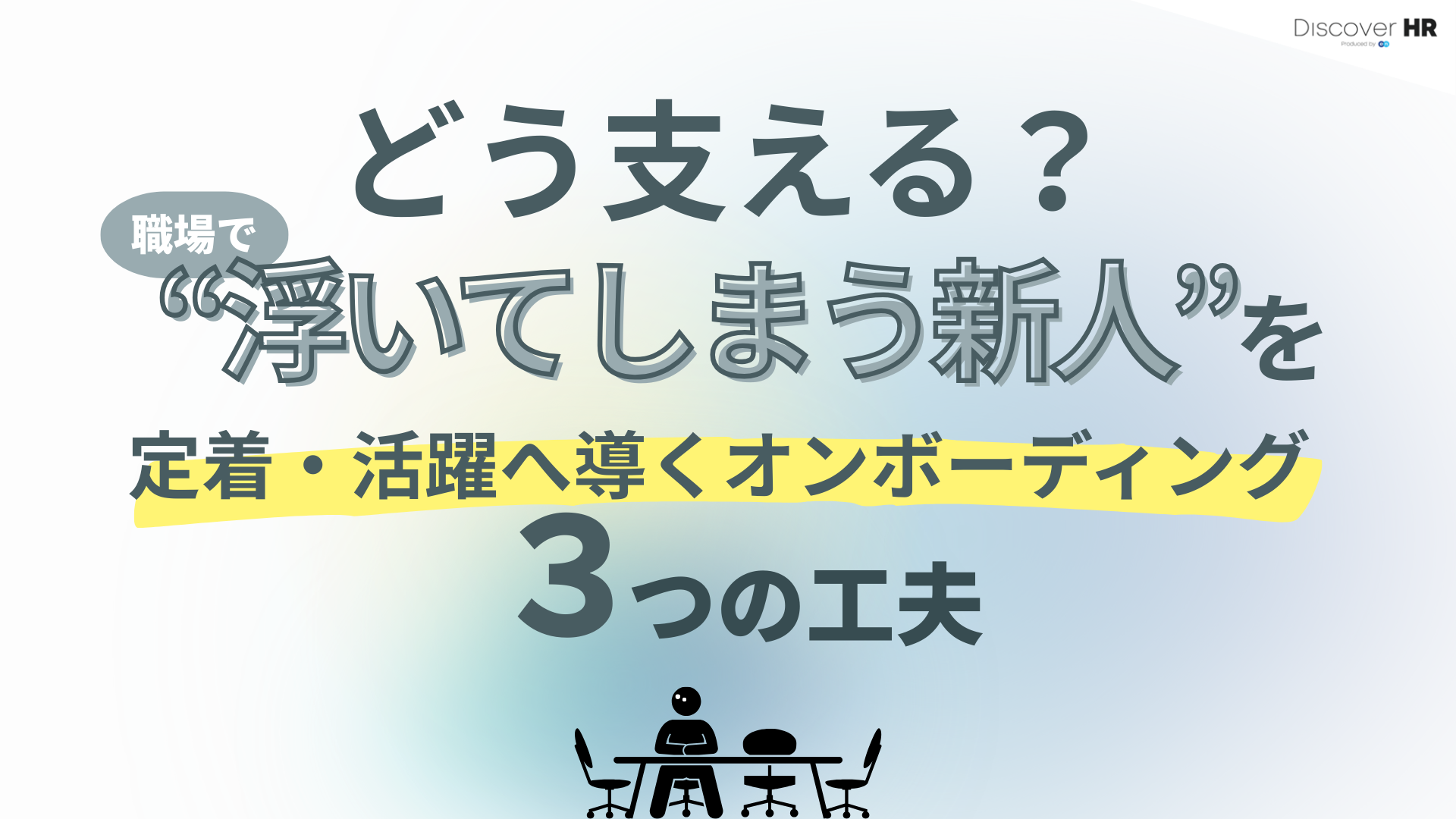

「配属後にうまく馴染めていない新人が目立つ」

「仕事は真面目にしているのに、どこかチームに溶け込めていない」

そんな声を、人事担当者や現場マネジャーから耳にする機会が増えています。

新人がすぐに職場に溶け込めるとは限りません。 むしろ最初は“よそ者”の視点があるからこそ、新しい気づきや価値をもたらすこともあります。

一方で、その状態が長く続けば、生産性の低下や本人の成長機会の損失につながりかねません。 だからこそ、人と組織をつなぐ「オンボーディング」の仕組みづくりが注目されています。

「オンボーディング」とは

「On-board」=船や飛行機に“乗り込む”という言葉に由来し、会社という船に新人を迎え入れ、乗組員の一員として組織に馴染ませ、一人前にしていくプロセスを指します。新しい環境に飛び込む新人に対して、組織に適応させるための組織からのサポートを包括してオンボーディングと呼びます。

なぜ新人は馴染めないのか? ―背景にある3つの変化

働き方の多様化

かつては「全員が同じ場所で働く」という働き方がオーソドックスでした。

しかし、リモートワークやフレックス制度が普及した今は「バラバラの場所で」「自分のペースで働く」ケースも増え、自然と関係性を築く機会が減っています。

仕事観・価値観の変化

若い世代ほど「自分らしい働き方」「プライベートとの両立」を重視する傾向が高いとの調査報告もあります。

組織文化に合わせるよりも、自分のスタイルを優先する傾向が強まり、組織における一体感が薄まりやすくなっています。

育成・マネジメントの難易度上昇

リモートワークや多様な価値観を持つ組織では、管理職のマネジメント難易度が確実に高まっています。

偶然の雑談や日常的な観察を通じたサポート機会が減少するだけでなく、業務そのものが変化し、管理職自身が必ずしも「仕事の正解」を持てなくなっています。 こうした状況下で、信頼関係の構築や適切なフィードバックを行う難しさは増しています。

放置するとどうなる? ―馴染めない新人が抱えるリスク

精神的な孤立化による生産性の低下

周囲とのつながりが薄い新人は心理的安全性が下がり、質問にも消極的になりがちです。その結果、早く正しく業務に慣れることが難しく、生産性の停滞を招きます。

組織への信頼・エンゲージメントの低下

「会社に大切にされていない」「文化に溶け込めない」と感じると、仕事へのコミットメントも揺らぎ、結果的に組織全体への信頼感が薄れる可能性が高まります。

早期離職の増加

オンボーディングや関係構築がうまくいかない場合、新人が1年以内に離職するリスクが高まります。結果として採用・育成コストも無駄になってしまい、現場の疲弊感を押し上げる要因となります。

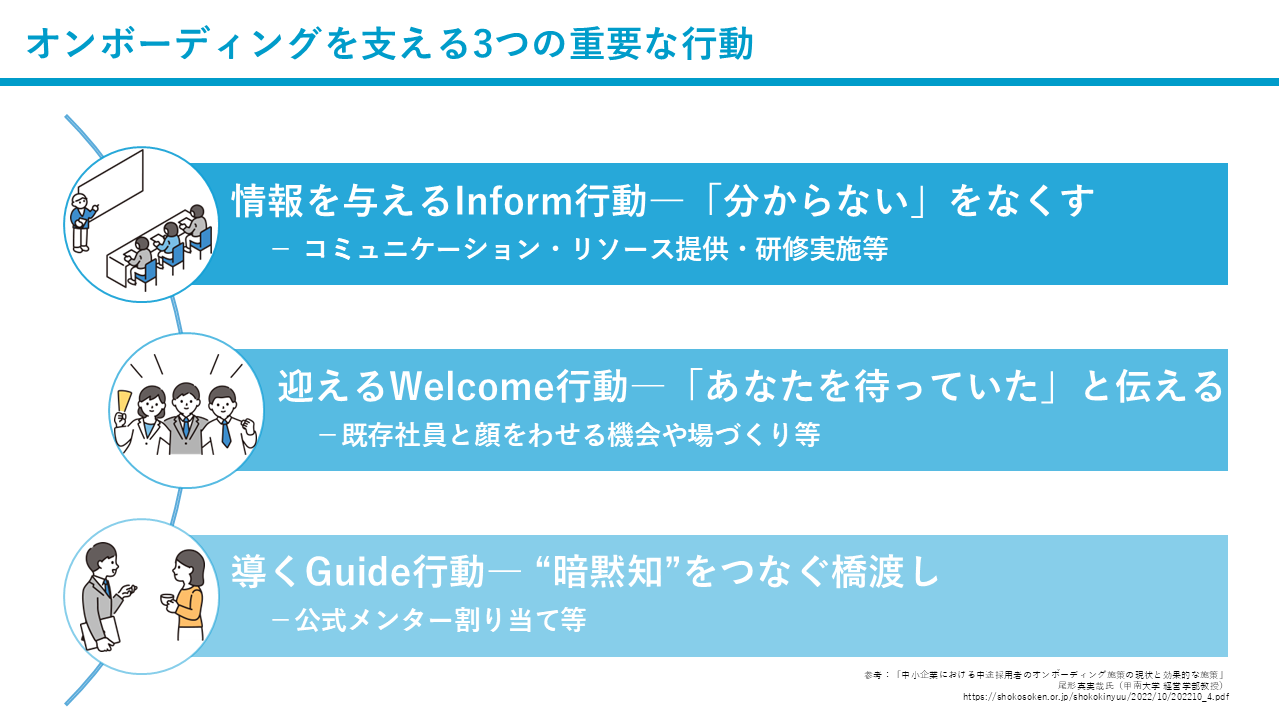

「オンボーディング」を支える3つの柱とは

では、オンボーディングの体制を強化していくうえで、どのようなことが大切になるのでしょうか。

オンボーディングには3つの重要なポイントがあります。

3つの柱に応じた具体的なアプローチとは

1.情報を与えるInform行動

新人が最も不安を感じるのは、「何をどうすればよいのか分からない」という状況です。情報不足は不安を増幅し、孤立感や消極性につながります。そのため、オンボーディングにおける第一の柱は「情報提供」です。

業務知識の提供

オリエンテーションや初期研修を行なっている企業は多いですが、現場配属後の知識を習得しやすい環境づくりも大切です。実務に直結する具体的な業務マニュアル、社内のルールや暗黙知を文書化した資料を用意することが効果的です。たとえば「社内略語集」や「よくある質問リスト」は、新人から高い満足度を得やすい施策です。

コミュニケーションの場の設定

情報は文書だけでなく、上司や同僚からの直接的な会話を通じて伝わります。特に初期段階では、上司が時間を確保して直接教えてくれることが、安心感や成長意欲を大きく高めます。形式的な定例説明だけでなく、雑談やランチの場で自然に情報が伝わる仕掛けも重要です。

リソースへのアクセス性

マニュアルやFAQが社内システムの奥深くに眠ってしまい活用しづらくなっていないでしょうか。新人が迷ったとき、すぐに情報にたどり着けるよう、ポータル化やチャットボットでの対応を整備している企業も増えています。

2.迎えるWelcome行動

新人が入社後に最初に感じるのは、「自分は歓迎されているか」という感覚です。人間関係や感情面でのつながりを築けるかどうかは、仕事へのエンゲージメントや離職意向に直結します。

パーソナルなメッセージの発信

上司やチームメイトからの個別メッセージなど、パーソナルに「あなたを大切にしている」と伝える取り組みは効果的です。

チームとの顔合わせの場

ランチ会、オンライン懇親会、カジュアルミーティングなど、上司やチームメイト、同僚との距離を縮める機会を意識的に設けることで、安心感と居場所意識が育まれます。

日常的な「小さな歓迎」

入社初日の花束やウェルカムキットの用意といった象徴的な歓迎も効果的ですが、むしろ継続的に「声をかけられる」「困ったときに気にかけてもらえる」ような日常的な働きかけが、新人にとっての心理的安全性を支えます。

3.導くGuide行動

新人がつまずきやすいのは、マニュアルや研修では伝わらない“暗黙知”の部分です。「上司への報告はどのくらい細かくすべきか」など、目に見えないルールをどう学ぶかで、組織への適応スピードは大きく変わります。

メンター制度の整備

直属の上司には聞きづらいことも、少し距離のある先輩なら気軽に相談できます。1対1のメンターを設定することで、新人の心理的負担を減らし、疑問や不安を解消しやすくなります。

バディ制度の整備

同じチームの先輩社員をバディとして割り当て、日常的にサポートする仕組みです。「何を聞いてもいい相手」がいることは、新人にとって大きな安心感につながります。

キャリアの先輩からの“ロールモデル提示”

年先にどんなキャリアを歩んでいる先輩がいるのかを紹介することで、「自分もこうなれる」という具体的な未来像を持たせ、モチベーション向上にも効果的です。

エンがご支援できること

エンでは、新人の定着・活躍やマネジメント課題の解決をテーマにした無料オンラインセミナーを幅広く開催しています。

「オンボーディングの設計」「定着率を高める仕組みづくり」「管理職支援」など、最新トレンドや実際の企業事例を交えたプログラムをご用意。現場で明日から活かせるヒントをお届けしています。